ABOUT

木村 優希 (Yuki Kimura)

博士(理学) Doctor of Science

今から約3億7千万年前、我々陸上脊椎動物の祖先となる魚が陸上へと生息範囲を拡大していきました。化石に残された情報から骨格などの進化を見ていくことは可能ですが、体内の代謝などについては未だ不明な点が多く残されています。私は現生の魚のゲノム解析、遺伝子発現解析を通じて「魚から両生類へ」という進化の段階を明らかにしていきます。

About 370 million years ago, fish, the ancestor of all terrestrial vertebrates, expanded their habitat on land. Although it is possible to understand the evolution of skeletons and other parts of the body from information left behind in fossils, there are still many unanswered questions about internal metabolism. Through genome analysis and gene expression analysis of living fish, I will clarify the evolutionary stages of "fish to amphibians".

Education

- 2021-2024 Tokyo Institute of Technology (Doctor of Science)

- 2019-2021 Tokyo Institute of Technology (Master of Science)

- 2015-2019 Kyoto Institute of Technology (Bachelor of Agriculture)

Fellowship

- 2021-2024 JSPS Research Fellowship for Young Scientists DC1

Keywords

Evolutionary Biology, Molecular Evolution, Terrestrial Adaptation of Vertebrate

興味のある生き物

ポリプテルス、アミメウナギ、ハイギョといった「陸上適応能力をもつ"古代魚"」を中心に、円口類(ヤツメウナギ・ヌタウナギ)、軟骨魚類(サメ、エイ、ギンザメ)、シーラカンス、両生類。

RESEARCH

研究テーマ

ポリプテルスの陸上適応能力に関する研究

魚と両生類の中間に位置する生物は絶滅しています。ただ、そうした初期の四肢動物に近い魚は現在でも何種か知られており、ハイギョなどが相当します。ハイギョはその名の通り肺呼吸できるため、陸上で生存可能ですが、一週間程で繭を作って乾眠(夏眠)してしまいます。乾眠してしまうと、陸上環境での生存というよりかは代謝を抑えて"温存"態勢に入ってしまうため、初期の陸上動物がどう陸上で生き延びたかを明らかにする上で障壁となってしまいます。

もう少し遡って分岐した魚に「ポリプテルス」がいます。ポリプテルスはSpiracleと呼ばれる頭の上の穴で、初期の四肢動物と同じように肺呼吸をします(Graham et al., 2014)。そしてポリプテルスは陸上でも長期飼育が可能であることが知られています(Standen et al., 2014)。しかし陸上で長期生存可能であるにも関わらず、その遺伝的基盤などのメカニズムはまだ明らかではありません。私はこのポリプテルスという魚を陸上で飼育し、体内の器官(内臓)の遺伝子発現がどのような変化を見せるのか、そしてそれが陸上適応とどう関わりがあるのかを明らかにしています。

また、最近になってポリプテルスやハイギョのゲノムが解読されました。これらの種のゲノムを解析することで、水中から陸上へと進出する際にどのような配列レベルでの変化が起きたのかを明らかにします。

ポリプテルスのエラの繊毛に関する研究

上のように人工的に陸上環境で飼育をしてやることで、ポリプテルスのエラに驚くべき変化を見つけました。そもそも条鰭類(一般的な魚)のエラに繊毛(非常に小さい毛のような構造体)が存在することは知られていませんでしたが、今回の研究でポリプテルスのエラに繊毛が存在し、さらに陸上で消失することを発見しました(Kimura et al., 2023より)。

水陸両生魚のケラチンに関する研究

上の写真はハイギョが乾眠している様子です。ハイギョやポリプテルスは陸上適応能力を持っていますが、皮膚の保湿機構などはよくわかっていません。そこで私はケラチンに着目しました。ケラチンは私達の皮膚や髪の毛の構成成分です。ポリプテルスやハイギョのゲノムから、ケラチン遺伝子を分析し、魚類から両生類、哺乳類にかけて何度も独立に遺伝子重複や多様化が起きたことがわかってきました(Kimura and Nikaido, 2021;2023より)。

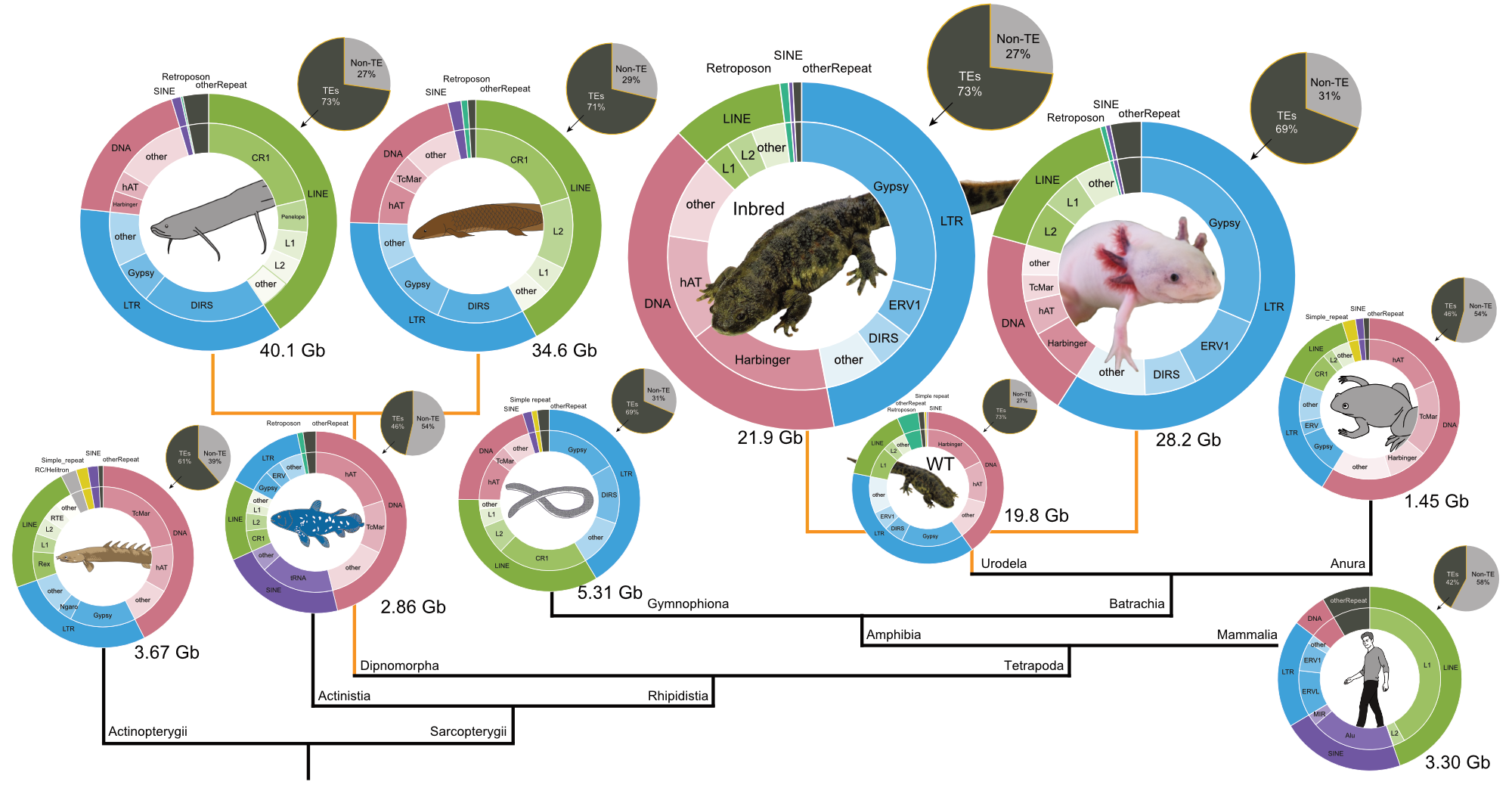

ゲノム巨大化の進化

ハイギョや有尾両生類は他の一般的な脊椎動物(1〜3Gb)と比較してかなり大きな(20Gb〜40Gb以上)ゲノムを持つことで知られています。ゲノムが巨大化することは複製時の時間・リソースコストが高くなる上に、核、細胞の肥大化を伴います。一方でハイギョやイモリ・サンショウウオなどでは高い器官再生能力を持つことが知られており、再生医療のモデルとして注目されています。巨大ゲノムは反復配列(トランスポゾンなど)に富むことで知られており、私はハイギョゲノムが決定されるまでハイギョと四肢動物の共通祖先は巨大ゲノムを持っていたのではないかと考えていました。

しかしハイギョゲノムの発表とともにその考えは否定されました(Wang et al., 2021)。ハイギョと有尾両生類は独立にゲノム巨大化を辿ったというのです。当時は有尾両生類はアホロートル(ウーパールーパー)だけしか読まれておらず、より多種で比較するべきだと考え、イベリアトゲイモリのゲノム決定プロジェクトに参加し巨大ゲノムの構造の解析を実施しました。その結果、イモリのゲノムはハイギョとはトランスポゾンのファミリーの構成が異なるものの、アホロートルともまた異なる、ということを明らかにしました(上図)。ゲノムの巨大化がどのように起きたのかを考えるうえで重要な手がかりになります(Kimura et al., 2025より)。今後はトランスポゾンがどう巨大ゲノムの中で動いているのかを明らかにしたいと考えています(が、計算資源の予算がありません)。

PUBLICATIONS

出版物(論文等)

全て査読あり

2025

-

Kimura, Y., Suzuki, M., Okumura, M., Matsunami, M., Nishide, H., Mizuno, R., Bou, K., Uno, Y., Nakada, T., Hasunuma, I., Haramoto, Y., Fukui, A., Inoue, T., Sato, Y., Yamaguchi, K., Zhang, Z., Chihara, A., Takehara, M., Shibata, Y., Kitada, M., Moreno, N., Uchiyama, I., Suzuki, Y., Takeuchi, T., Nikaido, M., Agata, K., Toyoda, A., Shigenobu, S., Hayashi, T. & Suzuki K. (2025). The inbred newt genome unveils molecular mechanisms of behavior, development, and regeneration in urodele amphibians iScience, Volume 28, Issue 10, 113535. LINK

プレスリリース

広島大とNBRPで提供している近交系イベリアトゲイモリのゲノムを決定・解析をした論文です。イモリのゲノムはヒトと比べて約7倍と非常に大きなサイズであることが知られています。今回日本の研究者を中心にロングリードシーケンサを用いて繰り返し配列が多いイベリアトゲイモリのゲノムを決定しました。私はトランスポゾンの解析を担当し、イモリのゲノムがどのように巨大化したのか、肥大化した遺伝子やHoxクラスタなどにおけるトランスポゾンの挿入場所、どういった遺伝子が巨大化したのかなどを解析しました。論文を通した統一感のある図の作成や多くの著者の原稿の取りまとめも行いました。

2023

-

Kimura, Y. & Nikaido, M. (2023). Unveiling the expansion of keratin genes in lungfishes: a possible link to terrestrial adaptation, Genes & Genetic Systems, 98(5), 249-257. LINK

2021年のケラチン遺伝子の研究(下記)において残されていた課題、「ハイギョのケラチン遺伝子」についてゲノムをもとに明らかにしました。加えて、陸上適応能力を持つハゼのケラチン遺伝子も解析しています。

GGS Prize 2024 受賞 -

Kimura, Y., Nakamuta, N. & Nikaido, M. (2023). Plastic loss of motile cilia in the gills of Polypterus in response to high CO2 or terrestrial environments, Ecology and Evolution, 13 (4), e9964. LINK

ポリプテルスのエラに動繊毛が存在することを条鰭類で初めて発見しました。また、陸上環境や高CO2環境でその繊毛が消失し、再び元の水に戻すと復活する可塑性を明らかにしました。魚類から両生類にかけて失われたエラに関して、深い洞察をもたらします。

2021

- Kimura, Y. and Nikaido, M. (2021). Conserved keratin gene clusters in ancient fish: An evolutionary seed for terrestrial adaptation, Genomics, 113(1, Part 2): 1120 – 1128. LINK

我々陸上脊椎動物においてケラチンは爪や髪の毛、表皮に存在し、表皮では保湿に関わっています。陸上脊椎動物ではケラチン遺伝子はゲノム上にクラスタを形成していますが、魚類ではこれまで見つかっていませんでした。今回我々は「生きた化石」と呼ばれるような魚であるシーラカンスのゲノムや、全ゲノム重複以前の条鰭類*、また軟骨魚類(ゾウギンザメ)などのゲノムを解析することで、ケラチン遺伝子クラスタがそれらの魚にまで遡って存在していることを初めて示しました。また、ポリプテルス目のアミメウナギという魚には既知のクラスタとは異なる場所にケラチン遺伝子のサブクラスタが存在し、両生類の成体表皮で発現するケラチン遺伝子と同様に多様化が進んでいることを明らかにしました。その他にも特定のシステイン残基と陸上適応の関連などを示しました。ポリプテルスやアミメウナギは陸上でもある程度生活できることが知られており、今後より深く見ていきたいと考えています。

* 私達が普段食卓で目にするような魚のほとんどは「真骨魚類」に分類される魚で、全ゲノムが倍加するという「全ゲノム重複」を共通祖先の段階で経験しています。

2019

-

Senga, A., Hantani, Y., Bekker, G. J., Kamiya, N., Kimura, Y., Kawai, F., & Oda, M. (2019). Metal binding to cutinase-like enzyme from Saccharomonospora viridis AHK190 and its effects on enzyme activity and stability. The Journal of Biochemistry, 166(2), 149-156. LINK

学部生の頃、実験に携わっていた研究です。ポリエチレンテレフタレート(PET)を分解する放線菌由来の酵素、Cut190はカルシウムイオンと結合して活性と安定性が調整されます。カルシウムイオン以外の二価金属イオンについて、触媒活性を計測する実験を担当しました。

OTHER WORKS

作ったものや、学会発表など

2023

- 木村優希, 神田真司, 兵藤晋, 二階堂雅人. 「水陸両生魚・ポリプテルスの陸上環境における恒常性維持機構 (Homeostatic mechanism in the terrestrial environment of Polypterus)」 日本動物学会第94回大会. 2023年9月7-9日. 山形大学 小白川キャンパス

- 木村優希, 二階堂雅人. 「ハイギョゲノムから明らかにする水陸両生魚のケラチン遺伝子クラスタの拡大」 第3回日本遺伝学会春の分科会. 2023年3月27日. 国立遺伝学研究所

- 木村優希, 神田真司, 兵藤晋, 二階堂雅人. 「肺呼吸する古代魚・ポリプテルスの陸上環境における恒常性維持機構」 日本動物学会関東支部第75回大会. 2023年3月18日. 明治大学 生田キャンパス

2022

- Kimura, Y. cTENOR トランスポゾン自動分類パイプラインツール

- 木村優希, 二階堂雅人. 「ハイギョにおけるケラチン遺伝子クラスタの拡大」 第2回日本遺伝学会春の分科会. 2022年3月28日. オンライン

2021

- 木村優希. "Kimbio tools (旧 PhyloSeqStorage) / NCBI GeneID to FASTA" (Webアプリケーション, 予算不足の為終了)

- 木村優希, 中牟田信明, 神田真司, 兵藤晋, 二階堂雅人. 「水陸両生の古代魚・ポリプテルスの陸上飼育に伴う遺伝子発現および形態の変化 -エラの繊毛と浸透圧調節に着目して-」 日本動物学会第92回大会. 2021年9月2-4日. オンライン

- 木村優希, 中牟田信明, 神田真司, 兵藤晋, 二階堂雅人. 「水陸両生魚・ポリプテルスは陸上環境でどのような変化を示すのか」 日本進化学会第23回東京大会. 2021年8月19-21日. オンライン.

- Kimura, Y., Nakamuta, N., Kanda, S., Hyodo, S. and Nikaido, M. "Changes in gene expression and morphology of amphibious fish in terrestrial environments" The 2nd AsiaEvo Conference. 2021年8月16-19日. オンライン.

2020

- 木村優希, 二階堂雅人. 「古代魚におけるケラチン遺伝子クラスタの保存と陸上適応との関連性」 第2回遺伝学会春季分科会. 2020年3月9日. 静岡.

- 木村優希, 二階堂雅人. 「魚はどのように陸に上がったか? ~水陸両適応の古代魚を用いた器官可塑性の解析~」 日本動物学会関東支部第72回大会. 2020年3月14日. オンライン.

- 木村優希, 二階堂雅人. 「水陸両生の古代魚を用いた陸上飼育前後のエラ・腎臓の遺伝子発現の変動」 日本動物学会第91回大会. 2020年9月4-5日. オンライン.

- 木村優希, 二階堂雅人. 「古代魚において保存されたケラチン遺伝子クラスタと陸上環境適応の関連」 日本進化学会第22回オンライン大会. 2020年9月6-9日. オンライン.

- 木村優希, 二階堂雅人. 「古代魚におけるケラチン遺伝子クラスタの保存と陸上適応との関連性」 日本遺伝学会第92回大会. 2020年9月16日. 熊本.

SKILL & CONTACT

お問い合わせは、

Bluesky、ResearchGateかメールでお願いいたします。

Python

numpyやPandasを用いた基礎的な処理、グラフ等の作図。オブジェクト指向プログラミングによるシミュレータ作成。PyMCを用いたベイズ推定。Streamlitを用いたWebアプリケーション開発。BioPythonを用いたゲノム解析。

R

Rを用いた遺伝子発現解析(TCC等)、統計解析、グラフ作図。

Linux

Amazon Linux2、Ubuntuなど。自作PCへの導入からゲノム解析・発現解析のためのパイプラインの構築まで。Dockerイメージの自作など。

Web application

Django/SQL/HTML5/CSS/AWSを用いた商用向けWebアプリケーションの開発受託経験あり。立案から仕様の定義、開発からクラウドへの構築、運用まで。AWSはEC2, ELB, S3, RDS, SES等を使用。現在はStreamlitでの小規模Webアプリ開発が主。

研究・開発

- がん細胞、がん微小環境のシングルセルRNA-seq解析

- WESの変異解析、CNV解析

- RNA-seq解析(発現解析、バリアントコール)

- 上記の可視化Webアプリの開発

- トランスポゾン自動分類パイプライン(cTENOR)の開発

その他資格など

- 基本情報技術者

- 天文宇宙検定2級